Но даже спустя десять лет, когда в парке Тюильри открылась крупнейшая выставка Ренуара, в газетах писали о «дурном вкусе» художника, а его обнаженных называли «помонами, пневматически надутыми и обмазанными маслом цвета красной смородины». При жизни в ответ на такую критику Ренуар лишь пожимал плечами: «Кому-то больше нравятся мои старые вещи? Что ж, пусть сунут их в Лувр, а меня оставят в покое!»

Под Рождество 1920 года та самая «надутая» натурщица Деде и Жан Ренуар поженились. Через год у них родился сын Ален. Семья поселилась в «Колетт», где оставивший военную службу Жан по завету отца занялся керамикой.

Некоторые вазы Жана сегодня экспонируются в музеях. Но сына знаменитого художника в итоге захватила совсем другая страсть — кинематограф. Помрачение началось еще в детстве — c того времени, когда восьмилетний Жан, по его словам, воспитывался в «эдакой элегантной тюрьме, украсившей себя именем коллеж». В одно из воскресений в приемной появился странного вида господин с острой бородкой и в галстуке лавальер. Он собрал какой-то хитроумный аппарат, повесил на стену экран и показал школьникам комический фильм «Приключения Отомабулы».

Находясь в увольнении во время войны, Ренуар попал на картину «Тайны Нью-Йорка» и вернувшись в эскадрилью, с таким жаром рассказывал об увиденном, что однополчане даже дали ему прозвище Элен Додж — по имени героини фильма. Оказавшись после ранения в Париже, Жан посещал синематограф по двадцать пять раз в неделю. Киноманство мужа разделяла и Деде. Собственно, во многом именно это увлечение их и сблизило.

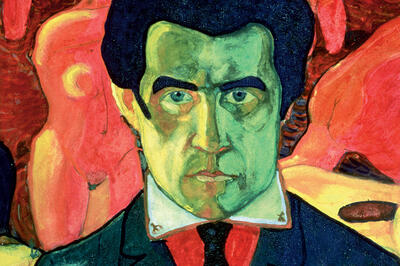

Впрочем, поначалу Жан презирал французские картины, отдавая предпочтение заокеанским и восхищаясь Шарло — так на родине Ренуара звали Чарли Чаплина. Все изменил «Костер пылающий», снятый в 1923 году знаменитым Иваном Мозжухиным. В эмиграции процветающее русское кинопредприятие «Товарищество И. Ермольева» существовало как французская студия «Альбатрос». Жан признавался, что впервые увидел хорошее кино не американского, а местного производства: пусть и сделанное русскими, но под родным небом. (К слову, в советском прокате «Костер пылающий» выходил под названием «Гримасы Парижа». — Ю. Ч.)