— Вы упомянули Ростроповича, с которым в течение года репетировали «Летучую мышь». Мстислав Леопольдович был очень ярким человеком — наверняка у вас и воспоминания остались яркие...

— О да! Гениальный музыкант, дирижер и такой же рассказчик. А еще — уникальная личность, чуждая малейшего пафоса и фанаберии. Про себя говорил: «Я прораб, я сварщик! Километр труб на даче сам сварил. Там многое вот этими руками сделано. В начале лета поезжу по Волге с гастролями, денег поднакоплю — и на дачу, дальше строить».

По задумке Ростроповича, спектакль в Московском театре оперетты должен был стать событием мирового масштаба. Редактировать музыку третьего акта он попросил Дмитрия Шостаковича, на балу у графа Орловского должна была танцевать Майя Плисецкая. В оркестр Ростропович собрал лучших музыкантов, значительно расширив его состав — так, что даже пришлось увеличивать пространство оркестровой ямы. На репетициях твердил музыкантам: «Не смотрите на мои руки, они у меня некрасивые! Вы профессионалы, сами все знаете — дайте мне результат! Результат мне дайте!»

Роль Розалинды изначально предназначалась Вишневской, а для Генриха фон Айзенштайна были варианты. Вообще-то эта партия теноровая, но после прослушивания Ростропович сказал мне: «У вас прекрасный высокий баритон — считаю, для роли Айзенштайна он более выигрышен».

Помню, во время репетиции первого акта, когда Генрих фон Айзенштайн отправляется якобы в тюрьму, а на самом деле — на бал-маскарад, Мстислав Леопольдович объяснял оркестру и вокалистам, как должно звучать знаменитое «За что, за что, о боже мой!»: «В первом случае это должно быть пиано. Очень мягкое. Вот представьте — вы приходите с мороза, промерзнув до костей, раздеваетесь и опускаетесь задницей в горячую ванну: «А... а... а... за что... за что... о боже... мой...» На выдохе — понятно? А уж потом, во второй, третий раз — нарастает темп и звучит форте». Мне кажется, вот так просто объяснить сложное мог только гений.

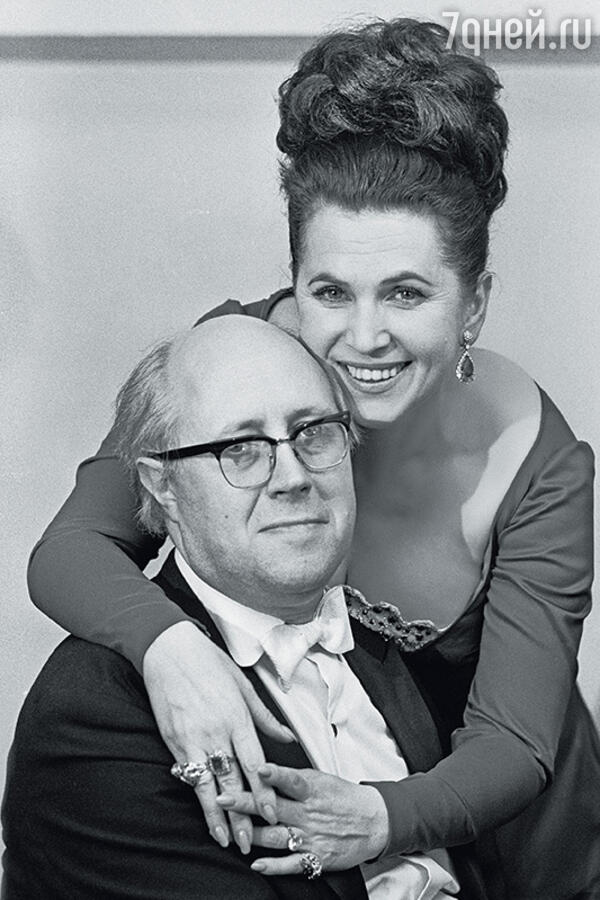

Ростропович очень любил красивых девушек, молодых артисток. Когда мы с Варгузовой впервые были у него в гостях, хозяин сразу усадил Свету на глубокий диван: «Светочка, двигайтесь к спинке — так вам будет удобнее». Пользуясь тем, что с «диванчика» полутора метров шириной скоро не выберешься, говорил комплименты, гладил и целовал ручки.

Но главной женщиной в его жизни оставалась, безусловно, Галина Павловна. Ее он боготворил, любил и слушался беспрекословно. Припоминаю диалог, случившийся во время разбора партий. В репетиционный зал входит Вишневская — строгий взгляд на мужа:

— Слава, ты бульон ел?

— Галечка, дорогая, мы вот сейчас с ребятами...

— Я спрашиваю: ты бульон ел?

— Понимаешь, Галечка, я тут...

Тут уже роскошный голос Вишневской звучит во всю мощь:

— Я спрашиваю: бульон ел?!

— Сейчас, сейчас, дорогая, поем — и будем с ребятами дальше репетировать.

Конечно, я понимал, с какими мировыми величинами свела меня судьба — на первых репетициях, не скрою, коленки подрагивали. Галина Павловна, кроме прочего, была еще и гениальной драматической актрисой — работа над сценами в прозе, без вокала, не оставляла в этом сомнений. Жаль, этот ее дар редко использовался...

Второй после строительства дачи статьей расходов семьи Ростроповича — Вишневской было пополнение трех коллекций: дымковской игрушки, антикварных фарфоровых статуэток и фигурок виолончелистов. Из последней коллекции мне почему-то особенно запомнился «череп виолончелиста», выполненный в технике нэцке. Все это при отъезде за границу пришлось оставить в Москве.

Ростроповича и Вишневскую вынудили эмигрировать, попросту выдавили из страны: запретили концерты, лишили работы в Московской филармонии и Большом театре, возможности преподавать. Последней каплей стал запрет грамзаписи оперы «Тоска» с Вишневской в роли Флории.

Перед отъездом пара позвала на прощальный ужин Зураба Соткилаву и Маквалу Касрашвили, еще нескольких артистов Большого театра, из оперетты — меня, Свету Варгузову, Лилю Амарфий. Сидели на кухне с выложенной от пола до потолка черным кафелем стеной, на которой нарисованы два огромных красных рака, а под ними надпись «Пиво сраками». Говорю же, хулиган Мстислав Леопольдович был еще тот... Однако в прощальный вечер ему было не до хохм и анекдотов — он плакал, твердил, что не хочет уезжать. Потом я прочел в его воспоминаниях: «Именно Галине, ее духовной силе я обязан тем, что мы уехали из СССР тогда, когда во мне уже не оставалось сил для борьбы и я начал медленно угасать, близко подходя к трагической развязке. Если бы вы знали, как я плакал перед отъездом. Галя спала спокойно, а я каждую ночь вставал и шел на кухню. И плакал как ребенок, потому что мне не хотелось уезжать!»

Представляете, ему ведь даже не позволили взять с собой виолончель, с которой он объездил весь Союз и выступал на ведущих мировых сценах, поднимая престиж своей страны!

Премьера «Летучей мыши» прошла без Ростроповича, Вишневской и Плисецкой. Но в зале сидела вдова последнего отпрыска рода Штраусов, которая сказала после спектакля: «У вас шикарный оркестр. Даже Венский филармонический так не играет». Конечно, это была заслуга Ростроповича. И кстати, знаменитое «За что, за что, о боже мой!» мы с тех пор всегда пели — и в спектакле, и на концертах — со Светой Варгузовой так, как он научил.

— Похвала вдовы потомка Штрауса — это, конечно, впечатляет, но ведь вам довелось слышать лестные слова и от женщины, которой Имре Кальман посвятил одну из своих лучших оперетт — «Фиалку Монмартра», его вдовы.

— О да, это памятная встреча! По линии ЮНЕСКО от Дома актера была организована гастрольная поездка для нескольких народных артистов: Владимира Абрамовича Этуша, Владимира Алексеевича Андреева, Элины Авраамовны Быстрицкой... Ну и мы со Светой Варгузовой — как молодая творческая поросль.

Один из концертов проходил в знаменитом Русском доме в Вене. Большой зал был закрыт на ремонт — выступали в камерном, мест на пятьдесят. Акустика прекрасная, рояль шикарный — чего еще надо? Нам сказали, что на выступление русских артистов намерена приехать Вера Кальман, однако концерт начнется вовремя, даже если она опоздает. И вот мы со Светой поем дуэт «Помнишь ли ты?» из «Сильвы» и видим, как в зал входит маленькая сухонькая старушка в мини-платье, с густым слоем «штукатурки» на лице и садится в первый ряд. Аплодирует вместе со всеми, благосклонно улыбается.

После концерта подошла к нам, похвалила исполнение. На чистейшем русском языке — она ведь из Перми, эмигрировала с матерью после революции в Европу, где работала танцовщицей в заштатном кабаре, пока не встретила будущего мужа. Беседа велась в великосветском ключе: протокол, манеры — одним словом, шарман.