«В Театре Маяковского, где работали мой отец и мама, я родился, воспитывался, начал выходить на сцену. Потом оказался здесь и театр узнал совершенно с другой стороны — со стороны разнорабочего, монтировщика, дворника, администратора. Меня ничем не удивить. Нет такого профессионального вопроса, на который я не отвечу».

— Александр Александрович, теперь вы главный режиссер Театра Российской армии. Впервые мы с вами встречаемся в таком статусе. Каким будет новый сезон, уже есть планы?

— Сезон непростой, юбилейный — 95-й. И мы открываем его спектаклем «Гусарская баллада» — это очередная версия «Давным-давно». У каждого театра должна быть своя визитная карточка. У «Ленкома» это «Юнона и Авось», у МХТ — «Синяя птица», у Вахтанговского — «Принцесса Турандот»... У Театра армии всегда была своя звездочка, свой путеводный спектакль — «Давным-давно», поставленный его основателем Алексеем Дмитриевичем Поповым. Он шел много лет, потом «ремонтировался», потом был снят, затем Борис Морозов поставил свою версию, которой уже давно нет. Сейчас будет новая версия, это не мюзикл и не драматический спектакль, а музыкальный. Его поставит режиссер Театра оперетты Татьяна Викторовна Константинова. Музыка по-прежнему Тихона Хренникова, а вот актеры новые, в том числе и приглашенные. Мы стараемся сделать бурлеск. Это жанровая история, и жанр нужно соблюсти обязательно хотелось бы, чтобы были брызги шампанского, торт «Безе» и хрусталь.

— Ларису Ивановну Голубкину, звезду театра и первую исполнительницу роли Шурочки Азаровой, вы подключаете в этой работе?

— Конечно. Она репетировала с молодыми актрисами, рассказывала о работе в старом спектакле, делилась ощущениями. Без Ларисы Ивановны мы никуда. Обожаем ее и носим на руках.

Дальше у нас Игорь Угольников ставит спектакль о Нюрнбергском процессе, Глеб Матвейчук — мюзикл «Ревизор». Ну и я — спектакль «Роман», расскажу свою историю по «Мастеру и Маргарите» Булгакова. Премьера в конце января следующего года.

— Мы с вами чуть позже поговорим про «Роман». А сейчас я бы хотела, чтобы читатели узнали историю, как вы попали на такую должность. Как вообще согласились на это предложение? Многие, наверное, испугались бы, ведь Театр армии — грандиозная махина.

— Это было очень неожиданное предложение. Мне позвонила Милена Юрьевна Авимская, которая сейчас директор, а тогда была заместителем директора. Мы не были знакомы, она представилась и сказала:

— Мне нужно с вами поговорить.

— Вы меня хотите на роль позвать?

— Нет, мне нужно встретиться с вами и обсудить все с глазу на глаз, это не телефонный разговор.

Я продолжил ее пытать:

— Может, вы хотите предложить мне какую-то постановку?

— Пожалуйста, давайте встретимся.

— Хорошо, приеду.

Приехал, меня встретили Милена Юрьевна и тогдашний директор Иван Иванович Чурсин. Мы сели за чашечкой чая, и очень плавно разговор вышел на предложение мне занять должность главного режиссера. Я совершенно опешил. На секунду даже впал в ступор. И уже вернувшись домой и рассказав своим близким о том, какое предложение поступило, как-то начал понимать суть произошедшего.

— Как близкие — мама, Светлана Владимировна Немоляева, жена Алина и дети Полина и Сергей — отреагировали на такое предложение?

— Очень обрадовались. Было какое-то воодушевление в семье, постоянные разговоры, обсуждение этой темы. Утверждали меня три месяца, и было непонятно, чем закончится. Потому что предложение от дирекции театра — это одно, но есть еще Министерство обороны, которое принимает окончательное решение. А там было много заявок на это место и много пожеланий. Но Милена Юрьевна боролась за меня. Мы трижды приезжали к замминистра, разговаривали, обсуждали, что хотим, как собираемся двигать театр дальше. И через три месяца был подписан приказ о моем назначении.

— Вы ночами спали все это время? Или, может, у вас сразу планы и идеи постановок на 30 лет вперед в голове кружились?

— Спал. Но идеи сразу стали кружиться, причем так интенсивно, что я даже притормаживал себя, так как не было еще определенности.

— Вам сказали, чего от вас ожидают?

— Ну да, что надо выводить коллектив из тени, потому что он совсем завяз в болоте и даже не принимает участия ни в каких театральных премиях и московских театральных событиях. И мы стали сразу этим заниматься: проводили пресс-конференции, вышли на улицы города с концертами и много привлекательных и полезных мероприятий провели.

Но вообще-то в театре не все было в упадке, имелись и плюсы. В первую очередь это касается сказок — у нас четыре детские постановки, которые идут при полных аншлагах. А зал-то у нас огромный — 1500 мест. Кстати, в очень немногих театрах идут детские спектакли. Наши зрители-дети и их родители счастливы. К тому же у нас в театре не так давно организована детская студия, в которой занимаются больше 30 человек разного возраста.

— Какие еще изменения в театре?

— Главные из них впереди. И чтобы они были заметными, нужно ставить спектакли. И мы этим занимаемся. У нас работают приглашенные режиссеры. Павел Сафонов, например, сделал очень удачный спектакль «Капитанская дочка», приуроченный к юбилею Александра Сергеевича Пушкина. На него охотно идет публика. Я лично с удовольствием посмотрел дважды, мне он очень нравится.

Как и во многих московских театрах, у нас есть творческие лаборатории, из которых вырастут два отличных спектакля для малой сцены: «Завтра была война» и «Клавочка». В постановках заняты очень талантливые актеры.

— Как прошла ваша первая встреча с коллективом?

— Я очень волновался. Знаете, сначала я думал, что познакомлюсь с коллективом через спектакли, посмотрю их, узнаю труппу. А здесь спектаклей много — 42 на трех сценах. Пока посмотришь, годы пройдут. Поэтому мы вместе решили, что нужно сначала познакомиться лично с каждым актером и с каждым руководителем цехов. Я, наверное, провел месяц за столом в своем кабинете. Приходили люди, мы общались, думали о планах на будущее. И все говорили: «Мы на вас надеемся», а я отвечал, что очень благодарен...

— Для вас Театр армии родной, вы человек тут не пришлый, ведь попали сюда в 18 лет солдатом.

— Я до сих пор знаю пути-дорожки, о которых не догадываются некоторые технические работники. Иногда говорю:

— Так вот же проход на малую сцену, так быстрее.

— Нет, тут его нет.

— Есть. Сходи!

— Ух ты! Действительно есть.

Период службы в Театре армии оставил в моей душе теплый след. Я служил здесь с 1985 по 1987 год. Это очень большой этап моей жизни, который повлиял на меня, мое мужание, взросление и творческое воспитание. Отслужив здесь, я понял про театр все.

В Театре Маяковского, где работали мои отец и мама, я родился, воспитывался, начал выходить на сцену. Потом оказался здесь и театр узнал совершенно с другой стороны — со стороны разнорабочего, монтировщика, дворника, администратора. Меня ничем не удивить. Нет такого профессионального вопроса, на который я не отвечу после службы здесь.

Сюда я попал в тяжелое для страны время — шла война в Афганистане. Тогда забирали в армию всех, независимо от того, учишься ты в институте или не учишься. Тебе 18 лет — будь любезен отслужить. Мои родители, конечно, потеряли кучу нервов, сил и здоровья, чтобы устроить меня сюда. Они обивали пороги военкоматов, ходили по каким-то инстанциям... Сюда ведь со всей страны люди стремились, а мест всего 23 или 25 имелось в наличии. И я, конечно, благодарен маме и отцу, которые меня смогли устроить тут служить, и я абсолютно не стесняюсь этого. Тогда такое было время — я бы на их месте поступил точно так же: разбился в лепешку, чтобы мой сын оказался здесь. И не думайте, это не какое-то теплое местечко.

— Это если не сравнивать с Афганистаном...

— По сравнению с Афганистаном, естественно... Счастье было оказаться здесь, не спорю. Но мы были загружены работой выше крыши.

— Компания сложилась хорошая?

— Чудесная! Кирилл Козаков, Игорь Верник, Сергей Чонишвили, Дмитрий Певцов. Саша Домогаров был сержантом, Никита Высоцкий тоже.

— А вы?

— Я рядовым пришел, рядовым и ушел. Александр Балуев служил тоже, но закончил службу практически тогда, когда я был новобранцем.

— После Балуева на лошади в спектакле «Дама с камелиями» скакал Домогаров.

— Да. И я прекрасно помню, как в антракте при закрытом занавесе он разогревал лошадь, гонял ее по сцене. А нужно было всего ничего — выскочить фактически эпизодически. Он получил роль Армана Дюваля в наследство от Саши Балуева. А я — роль в постановке «Стрела Робин Гуда». И мы с Сашей Домогаровым играли вместе в этой сказке целый год. Он Робин Гуда, а я — его оппонента, сэра Гая Гисборна. Это тоже большое счастье для студента. Я же первокурсником был. Но, конечно, не только главные роли здесь у меня были, я и в массовках походил.

— Каким тогда был театр?

— Тут служили феноменальные актеры: Николай Пастухов, Андрей Попов, Владимир Зельдин, Людмила Касаткина, Лариса Голубкина, Людмила Чурсина, Нина Сазонова, Владимир Сошальский, Игорь Ледогоров и его сын Вадим. А еще Андрей Ташков, молодая звезда и совершенно уникальный артист. Театр при этом был каким-то тяжелым, с трудом шел в ногу со временем, хотя и спектакли ставились фантастические, прорывные.

Я служил, когда Юрий Иванович Еремин был здесь главным режиссером. Он поставил на малой сцене прекрасный спектакль «Идиот» с блистательным художественным решением. Шли постановки «Царь Федор Иоаннович», «Учитель танцев», «Давным-давно». Ион Унгуряну ставил «Макбета» с Владимиром Сошальским и Александром Домогаровым, а художник Иосиф Сумбаташвили, который через насколько лет стал главным, оформлял спектакль.

Потом, когда я только-только отслужил, сюда пришел Леонид Ефимович Хейфец и сделал совершенно феноменальный спектакль с Олегом Борисовым «Павел I». Олег Иванович был фантастический, а сценография просто невероятной красоты. Во всю высоту по центру сцены стоит огромный тюлевый столб из скрученных занавесок. Когда контровой свет его просвечивал, возникало ощущение настоящей петербургской хмари, которая тебя просто натурально затягивала в эту атмосферу. И знаете, что самое смешное?

— Что?

— Моя первая мысль, когда я видел эту красоту, была примитивной: «Вот монтировщики счастливые! Здесь делать вообще ни фига не надо, привязали занавеску — и все. А мы-то железные откосы и стенки таскали». Когда два года этим занимался, смотришь на все глазами рабочего, а уже потом начинаешь воспринимать с точки зрения творчества.

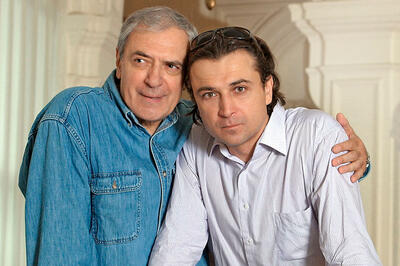

— Сейчас вы ставите спектакль «Роман» по «Мастеру и Маргарите» Булгакова и пригласили на главные роли ваших сослуживцев — Александра Домогарова и Александра Балуева. Почему именно их?

— Они идеально подходят... За Сашей Домогаровым я ходил давно, мечтал с ним поработать. Я и на «Бег» его приглашал, но не срослось, к сожалению, по времени. А здесь, слава богу, Саша согласился, чему я очень рад. И Александру Балуеву я очень благодарен за то, что он согласился. Оба Саши невероятно талантливы. Это штучные и абсолютно уникальные артисты, с которыми нужно просто на берегу договориться: «Мы хотим делать спектакль об этом», — и не надо биться, как он будет это делать, потому что получится великолепно. Это такого уровня профессионалы, что им достаточно один раз сказать: «Мы в этом направлении работаем». И все, дальше чего-то добиваться не придется, наоборот, я от них буду получать.

— Почему вы решили ставить именно это произведение?

— «Мастер и Маргарита» — это очень личное... Рукописи не горят... Я прочитал роман впервые в 15 лет, и с тех пор он в буквальном смысле стал моей настольной книгой. И в какой-то момент я вывел для себя формулу, что там много параллельных историй и можно рассказать или историю путешествия Воланда в Москве со всей его компанией, или историю любви Мастера и Маргариты, или историю поэта Ивана Бездомного обо всех литературных приключениях. А можно историю Пилата. И вот мне показалось, что именно это будет интересно, и я попытался все соединить у себя в голове без перебивок и рассказать. Книга невероятно увлекательная и мудрая. И в ней много вопросов, на которые нет ответов.

И вот феномен. Мы знаем ее от начала до конца, тут нет никакого детектива, нет событий, которых не ожидаем: известно, чем началось и чем закончилось. Но каждый раз, прикасаясь к этому, хочется сказать: «А вдруг мы сейчас что-то изменим? Вдруг я сейчас не произнесу это слово или произнесу, и что-то пойдет иначе?»

— Почему именно эту линию вы выбрали сейчас?

— Не могу сказать почему. Именно в этой точке жизни она мне оказалась наиболее интересной. Нет причин, связанных с сегодняшним днем, со временем... Когда я ставил «Бег» в «Ленкоме», он оказался абсолютно созвучным со временем. Мы же выпустили его примерно за месяц до начала событий. А потом пошло все это бегство... Люди ходят на спектакль, и все до сих пор актуально. Моя жена Алина снова приходила недавно и слышала, как зрители в зале рассуждали о том, что за сто лет ничего не изменилось и идет по кругу.

— Вы играете в «Беге» по очереди с Максимом Авериным Чарноту. Нет желания выйти на сцену в «Романе»?

— Нет. В «Беге» я тоже оттягивал этот момент и начал примерно через год после премьеры в связи с технической необходимостью. Это трудно, и я вообще не представляю, как Олег Николаевич Ефремов это делал во многих спектаклях: и ставил их, и играл. На данный момент я не готов повторить этот опыт.

— Почему роль Воланда вы отдали Домогарову? Неужели он концентрированное олицетворение Зла?

— Ни в коем случае... Я же давно в мечтах своих ставил этот спектакль. В какой-то момент, уже будучи взрослым человеком, подумал совершенно без всяких режиссерских предложений и даже фантазий на эту тему: «А если бы ставил «Мастера и Маргариту», кого бы взял на Воланда?» Я представляю всегда, как выглядит Добро. Мы знаем это благодаря Спасителю на иконах. А как выглядит абсолютное Зло, мы не можем себе представить. Черт с рогами? Банально...

Анджей Вайда один из первых переступил этот порог и сделал первую полноценную экранизацию в кино «Мастера и Маргариты». Потом был Юрий Кара, затем Владимир Бортко. Недавно — Михаил Локшин, фильм которого я считаю очень удачным. Какое же лицо у Зла? Оно многолико и многоименно. Я подумал, что если стану это делать, то как-то лихо заверну и попробую, чтобы никто никогда за весь спектакль не увидел лица Воланда и он был все время полубоком, спиной. Вот такой возможный режиссерский ход. Но я размышлял дальше. Олег Валерианович Басилашвили блистательно сыграл эту роль, все видели его лицо и знали, но не узнавали, и я не узнал. Я его много раз видел, помню его Бузыкиным в «Осеннем марафоне» и Рябининым в «Вокзале для двоих», он изучен со всех сторон. А там оказался другим — холодным, ледяной глыбой. И Александр Домогаров меня почему-то привлекает своей внутренней энергетической мощью. И мне показалось, что его красивое лицо будет здесь очень кстати, даже несмотря на мое первоначальное глубокое убеждение, что лица абсолютного Зла мы не можем увидеть. Я сам не знаю, почему в этой роли должен быть Домогаров, но так чувствую.

— Мало кто может с этим справиться.

— И мало кто согласится. А Саша не испугался...

И еще, если вы меня спросите, почему я пригласил его, а еще Александра Балуева и Максима Аверина, я вам скажу честно: часто актеров приглашают не за какие-то внешние данные, а за взаимопонимание с режиссером. Личные отношения между режиссером и актерами очень важны...

— Хочется делать одно общее дело, а не бороться.

— Да. Потому что есть уже опыт и примеры того, что человек сто процентов внешне и по темпераменту подходит на определенную роль, а нормального контакта нет — и ничего не получается. Или получается, но с такой болью, с таким трудом и скрежетом, что просто теряет смысл.

— Александр Александрович, а какой вы режиссер? Какая у вас манера работать?

— Я до сих пор не могу назвать себя режиссером, потому что это профессия, которая требует академического образования. Но я посмел залезть в эту шкуру, потому что действительно про театр много знаю. Я с детства в театре, и родители, и дядья, и сестры — все оттуда. А еще я проработал с Марком Анатольевичем Захаровым 36 лет, 30 из которых он был на пике своего таланта и своей жесткости, и получил от него огромное количество опыта, тумаков, ласки, унижений и ободрений. И все это вместе дало мне смелость в какой-то момент шагнуть за другую сторону рампы.

Вы спросили, какой я режиссер. Я ученик Марка Захарова, и, конечно, его след в моем будущем и настоящем колоссальный. Его манера восприятия пьесы, драматургии, изложение своих мыслей на сцене — все от него. Я у него не учился в ГИТИСе, но учился 36 лет непосредственно на сцене, даже не предполагая, что когда-нибудь сам стану режиссером. Рядом с ним и в голову не могло прийти стать постановщиком какого-нибудь спектакля... Он был неожиданный. Тебе могло казаться, что ты точно сделал какую-то хорошую историю и здорово играешь, а он говорил:

— Это чушь собачья! Ты дилетант. Это непрофессионально, слабо, скучно!

— Что же тогда хорошо?

Но иногда ты делал вроде бы какую-то ерунду и вдруг слышал:

— Вот это театр XXI века! Вот это другое!

Попробуй пойми. Но все это впитывалось. Мы все, наше поколение — Дмитрий Певцов, Виктор Раков, Сергей Степанченко, Александра Захарова и я, — его птенцы.

— Скажите, как вы все же нырнули в режиссуру?

— Благодаря любви к спектаклю Марка Захарова «Поминальная молитва». Он прожил несправедливо короткую жизнь, и мы по нему очень скучали. Да и сам Марк Анатольевич его не очень хотел снимать. Когда ушел из жизни Евгений Павлович Леонов, без которого, казалось бы, уже не может существовать спектакль, Тевье-молочником стал Владимир Стеклов. И он играл эту роль здорово и совершенно по-другому. Когда уволился Стеклов, Марк Анатольевич не хотел расставаться с «Поминальной молитвой» и пригласил Армена Джигарханяна на эту роль. Тот согласился. Были репетиции, пошили костюмы, и буквально накануне премьеры обновленного спектакля Армен Борисович покинул наш театр, написав письмо: мол, не могу, не буду, не понимаю, не чувствую, простите, коллеги. А на показ уже был приглашен мэр города. И Марк Анатольевич стукнул по столу и сказал: «Все! Значит, не будет спектакля», — и закрыл его. А через 20 лет, когда Захарова не стало, буквально на поминках, мы с Сергеем Степанченко пришли в кабинет директора театра Марка Варшавера и сказали:

— Марк Борисович, давайте сделаем в память мастера этот спектакль?!

Он подхватил эту идею с радостью:

— Да я давно об этом мечтаю! Давайте, делайте, работайте, я вас поддержу.

И поднялись колоссальные волны — и поддержки, и сопротивления. Волна негатива была невероятной мощности. Но Марк Борисович, как рыцарь, как воин, встал со щитом и мечом и сказал: «Это будет, и точка!» И когда стало понятно уже в репетиционном периоде, что это получается интересно, все эти люди, которые протестовали, стали возвращаться и говорить: «Мы хотим тоже быть к этому причастными». А мы со своей стороны никого не отталкивали. Нашлись смелые люди, которые говорили: «Да, я виноват, приношу свои глубочайшие извинения», — и публично просили у всех прощения.

— Но люди же искренне сначала думали, что это невозможно...

— Понимаете, кто-то, наверное, думал, что мы собираемся это присвоить себе. Но я принципиально просил не писать меня на афише как режиссера. Однако потом Марк Борисович настоял на этом, все-таки я режиссер восстановления спектакля. Принципиально, что режиссер-постановщик — Марк Захаров, художник — Олег Шейнцис, драматург — Григорий Горин. Только они авторы. Это та самая великая «Поминальная молитва». Я попытался там чуть-чуть внести свое изменение, но ничего не получилось, потому что рассчитано было все — от техники до крошечного творческого шага. Например, на свадьбе мне захотелось хор и музыкантов ввести как гостей. И когда мы хор посадили на сцену, оказалось, что не видно главных героев — жениха и невесту, и ничего не слышно, да и по законам нельзя на еврейской свадьбе мужчинам и женщинам друг к другу спинами сидеть. И мы это убрали и оставили все как есть.

— А свою первую режиссерскую работу «Бег» вы когда решили ставить? Мне кажется, вы были им больны буквально с детства, когда увидели постановку Андрея Гончарова, где играли ваши родители.

— Так и есть. Я увидел «Бег» в 12—13 лет. И не понимаю, почему в столь нежном возрасте на меня это сложное произведение произвело такое впечатление. Не помню деталей этого спектакля вообще. Осталось ощущение от того, как я полюбил «Белую гвардию» после этого. Как полюбил слова «офицер» и «Родина». Я многое тогда для себя понял. И через много лет это вылилось вот в такую историю. Мы все с большой любовью работали над этим спектаклем. Варшавер не дал сразу зеленый свет, а сказал: «Ну сделайте пару сцен, покажите нам, а потом решим уже, стоит на это деньги тратить или нет». И вот тут надо отдать должное всем моим товарищам — актерам и ребятам из художественно-постановочной части, — которые в свое свободное от основной работы время этим занимались. Костюмы можно было брать только из вышедших из репертуара спектаклей. Я помню, говорю нашей прекрасной заведующей костюмерным цехом Зинаиде Линниковой:

— Зина, слушай, дай мне на показ хотя бы пять шинелей.

— Все у тебя уже висит.

И так все. Женя Виноградов, художник по свету, сделал впоследствии в «Беге» феноменальной красоты свет. Надеюсь, в Театре армии он будет в команде с нами делать свет... Мы показали Марку Борисовичу два «Сна», и он сказал: «Все, вперед, работайте». Я ощутил настоящую поддержку своих товарищей.

— Вы понимали, что дальше будете в основном развиваться уже как режиссер, а не как артист? Что это ваша судьба?

— Нет, это развитие. Какие-то вещи происходят подсознательно. Я, поступая в нежном возрасте в институт, подумал: «И что, так и буду всю жизнь этим заниматься?» Причем мне это нравилось и до сих пор нравится. Но тогда меня 16-летнего это пугало: «Как это — делать постоянно одно и то же?» А потом, спустя время, я стал размышлять: «Ну хорошо, вот я добился успеха, получил все возможные премии театральные, уже признание какое-то есть. А если попробовать себя в другом?» И уже философски рассуждал: «Почему человек тратит всю жизнь на какое-то одно занятие? Вот он добился успеха в чем-то, можно попробовать еще в другом, тоже интересном». Потом сам себя разубеждал: «Нет, надо, наверное, всю жизнь совершенствоваться в том, что делаешь и умеешь». И вот с этими рассуждениями я осмелился стать режиссером. Но не перестал быть артистом.

— И не собираетесь уходить из «Ленкома»?

— Нет. Я с огромным удовольствием играю в «Ленкоме» и «Шута Балакирева», и «Бег». И кино меня тоже не теряет. Сейчас как раз в Питере снимался в интересном проекте. Но я, конечно, все подстраиваю под театральную историю. Потому что главная моя цель в смысле творчества — это то, что я сейчас главный режиссер театра.

— Вы представляете, как бы отреагировал ваш отец, если бы узнал, что вы стали главным режиссером?

— Представляю. Обрадовался бы очень. Отец верил в меня всегда. Единственный момент, когда он засомневался, — после прочтения пьесы «Королевские игры», где я должен был играть Генриха VIII. Они с мамой прочитали ее уже на ночь, уже лежа в кровати, отец перевернул последнюю страницу и сказал: «Света, как он будет это играть?!» Но он в меня всегда верил, и я думаю, что меня очень сильно поддерживает оттуда, сверху, и придает силы и какую-то уверенность.

— Ваша дочь Полина тоже стала режиссером и сняла свой первый фильм «Чайка». Как вы оцениваете ее как режиссера?

— Восхищаюсь. Это грандиозный труд — протащить такую историю в таком возрасте, не имея никакой поддержки, — а она все сделала сама, от первого до последнего момента: написала сценарий, нашла деньги, выбила, защитилась в Министерстве культуры, все эти питчинги-шмитчинги — все прошла и сама сняла. Она была полноценным продюсером кино, потому что договаривалась, доставала, находила площадки. Не знаю, как это под силу молодой девушке. Я ее невероятно уважаю. И сейчас Полина ездит по всем фестивалям с этой картиной, получает призы. Недавно получила премию в Гатчине на кинофестивале за лучший дебют. Это был фильм открытия фестиваля, что очень лестно. А еще в прошлом году выиграла на фестивале «Короче», и это была ее первая премия.

— Тогда вы всей семьей приехали поддержать Полину, это было так трогательно.

— Да, она большой молодец.

— Что вы ощущали, когда работали с дочерью на площадке в качестве актера?

— Умилялся.

— Она в интервью говорила: «У меня на съемках был самый крутой посыльный. Мой папа мотался между Москвой и Питером, если нужно было что-то привезти-увезти».

— Да, так и было. Знаете, Владимир Бортко однажды грандиозно пошутил на съемках «Идиота». Работали на площадке, снимали эпизод, как студент на даче у Лебедева читает свое письмо о смысле жизни, а все жители, которых играют Евгений Миронов, Инна Чурикова, Олег Басилашвили, Владимир Машков, Александр Домогаров, Лидия Вележева, Владимир Ильин, его слушают. И в конце Владимир Владимирович оглядел всю эту компанию и сказал: «Да, такой дорогой массовки у меня никогда не было».

— Вас же тоже члены семьи очень поддерживают?

— Без семьи никуда. Без ее поддержки мне все становится неинтересным, все не в радость, да и уверенности никакой. Семья — это база, тыл, точка опоры.

— Семья у вас удивительная. Знаю, что среди предков были настоящие герои. То, что вы сейчас в Театре армии, — закономерность, а не случайность. Можете рассказать о ваших корнях?

— Со стороны маминой мамы — генералы усачи-бородачи в аксельбантах с медалями. Как-то я поехал с сыном Сережей в музей «Бородино» и на столе у экскурсовода нашел переснятую с портрета мутноватую фотографию с подписью: «Николай Яковлевич Мандрыка, 1812 год». Это родной брат моего прапрадеда Андрея Яковлевича, который воевал рядом с Багратионом. Ядром ему оторвало ногу, но прапрадед выжил. Мало того, он вел активную жизнь и был генерал-губернатором Чернигова. А Николай Мандрыка, который изображен на портрете, являлся генерал-лейтенантом лейб-гвардии гусарского полка, хулиган страшнейший — про него мне рассказывали массу пикантных историй наподобие анекдотов про поручика Ржевского.

У меня дома есть отдельная папка с документами о нашем роде. И еще я в нашей исторической библиотеке видел книгу «Черниговское дворянство» и даже держал ее собственными руками. Это уникальное ощущение, когда ты листаешь пожелтевшие страницы, на которых написано: такой-то, такой-то, такой-то — и все они мои родственники.

— Что эти знания вам дают?

— Они серьезно влияют на мою жизнь и на то, как я реагирую на происходящие события. Ну и, конечно, во многом благодаря им осознаю ответственность, что важно не посрамить свой род.

— Какие у вас семейные традиции, может быть, какие-то старые устои из глубины веков? На чем держится ваша семья, кроме любви?

— Никаких особенных традиций нет. Принципы классические. Кроме любви, это взаимоуважение и взаимопомощь. Я консерватор во всем. Мне хочется сохранять, но при этом не превращаться в музейную пыль. Идти вперед, но хранить традиции. Для меня очень важны опыт, прошлое и предки.

— Скажите, как вы, консерватор, так круто поменяли свою жизнь?

— Никаких крутых поворотов нет, я же остался в профессии, в театре. Но, конечно, появились занятия, которыми никогда не занимался, будучи просто артистом. Раньше у меня была ответственность только за себя, а теперь за целый коллектив.

— Что для вас самое сложное?

— Принимать решения. И знаете, теперь я стал очень хорошо понимать Марка Захарова. Все, за что я внутренне обижался на него, что вменял ему в вину, теперь считаю абсолютно правильными поступками и единственно верной моделью поведения. Можно было, наверное, чуть-чуть помягче общаться, но без жесткости нельзя держать коллектив в тонусе, чтобы людям хотелось приходить в театр работать и быть на виду. В общем, нужно мудро себя вести. Это сложно. Оставаться командой, оставаться друзьями и в то же время о дисциплине не забывать.

Да, нужно быть строгим и справедливым руководителем. И прежде всего, наверное, все свои поступки, все свои решения доказывать делом. Я пока еще ничего не поставил в этом театре. Все решит спектакль. От того, каким будет результат, зависит моя дальнейшая жизнь здесь.

— У вас напряженная жизнь. Скажите, как вы снимаете стресс?

— В бассейн хожу, на велосипеде катаюсь. Развлекают меня, отвлекают и снимают стресс собака и кошка. Все подобранные. Такие смешные, с такими разными характерами. Мы называем их «Ин энд Аут». У нас дверь стеклянная на улицу на даче, собака все время хочет в дом, а кошка — из дома. И они сидят друг напротив друга, как только дверь открывается, они вжик — и поменялись местами. Еще, конечно, морально помогает общение с друзьями, женой и детьми.

— Мы немного поговорили про Полину. А чем у вас Сергей занимается?

— Он окончил ВГИК, женился. Учился на продюсерском, работает на радио «Спутник» и ждет момента, когда сможет начать заниматься кино. Серега этого очень хочет. Он Полине помогал на ее картине. Был там администратором, и, кстати, Поля сказала, самым толковым.

— Не хотите ли вы привлечь к работе в Театре армии маму или дочь?

— Маму жалко, у нее семь названий в репертуаре Театра Маяковского. А у Полины — девять. Но ее-то я бы выцепил с удовольствием. Правда, она сейчас увлечена кино. Написала еще один, очень неожиданный, сценарий на восемь серий. Как вообще ей в голову могла прийти эта тема — просто удивляюсь. Она молодец в этом плане, и, конечно, хотелось бы с ней поработать. Я во многих своих творческих фантазиях ее вижу как актрису. Но она так плотно занята в театре и так активно начала сниматься, что это вряд ли удастся. Недавно вышел замечательный сериал «Многодетство» с Полиной в главной роли, а сейчас она работает в продолжении. У нее ни секунды покоя. Это нелегкая, но самая прекрасная жизнь. Я ее очень понимаю, потому что сам так живу.

— Правда, что вы как режиссер никогда не повышаете голос на артистов?

— Стараюсь. Я получил от Марка Анатольевича вакцину — понимание того, как это больно, когда тебя, твое творческое эго пытаются растоптать. Поэтому в какой-то момент, шагнув в эту сторону, сказал себе: что бы тебя ни раздражало, никогда не смей обижать артистов.

— К тому же вы видели маму, заплаканную после общения с Андреем Гончаровым, а он был гораздо более жестким, чем Захаров.

— Да. Гончаров, безусловно, был великим театральным режиссером, при этом я видел, как не только мама, но и отец страдал от него. Он, взрослый мужчина, переживал, у него разрывалось сердце от несправедливых и жестоких поступков.

— Кого бы вы хотели как главный режиссер пригласить в труппу Театра Российской армии?

— Конечно, Александра Балуева. Конечно, Александра Домогарова. Но я пока никому не делал предложений. Прекрасно, если бы они стали членами труппы, но я понимаю, что, вкусив свободу после некоторых сложных обстоятельств, не сразу захочется снова связать себя обязательствами. И все же в любом случае, если у меня в труппе не находится актера на определенную роль, я могу его пригласить. Марк Захаров, например, на которого я все время ссылаюсь, как только что-то засверкало в стране, мгновенно хватал и забирал себе. И это правильно. Надо хватать.

Благодарим за помощь в проведении съемки Центральный академический театр Российской армии, а также фокусника Дмитрия Чирикова.